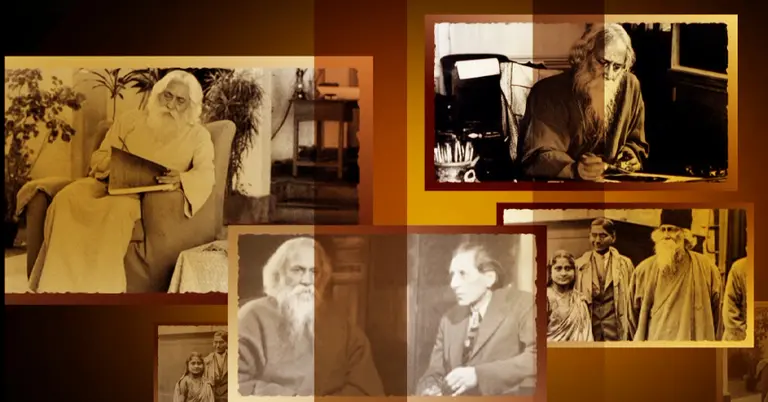

বাংলা সাহিত্যের এক মহাসমুদ্র তিনি। গান-কবিতা, ছোট গল্প-উপন্যাস তার লেখনীতে ভেসে যায় তৃষিত পাঠক হৃদয়ের একূল-ওকূল। তিনি গীতাঞ্জলির স্রষ্টা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে নিবিড়ভাবে উঠে এসেছে পল্লীজীবনের গল্পগাঁথা। গল্প-কবিতায় স্থান পেয়েছে পূর্ব বাংলার কৃষি ও কৃষকের কথা। বাণিজ্য আর অর্থনীতির উপাখ্যানই বা কম কীসে? তাইতো তিনি লিখেছিলেন, ‘কোন বাণিজ্যে নিবাস তোমার, কহো আমায় ধনি, তাহা হলে সেই বাণিজ্যের করবো মহাজনী।’

সাহিত্য চর্চার বাইরে পূর্ব বাংলার মাটি ও প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ ছিলেন রবী ঠাকুর। যেন কৃষাণের জীবনের সাথে শরিক এক অন্তঃপ্রাণ। পল্লী বাংলার প্রাকৃতিক বর্ণনায় কবির স্নিগ্ধ, নির্মল সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় মেলে। আবার ভঙ্গুর গ্রামীণ অর্থনীতি, দারিদ্র্য-লাঞ্চনার চিত্রপটও তুলে ধরেছেন তার সাহিত্যে।

প্রান্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পতিসরে ১৯০৫ সালে স্থাপন করেন কৃষি ব্যাংক। নিজের নোবেল প্রাপ্তির অর্থও দিয়েছিলেন সেখানে। সমকালীন বিশ্বায়ন, কৃষি উন্নয়ন, সমবায় ব্যবস্থায় সংস্কারও এসেছিল তার হাত ধরে। মহাজনী ঋণের ফাঁদ থেকে কৃষকের ভাগ্য বদলের দিন শুরু হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম জাহান বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ আসলে যখন পূর্ব বাংলায় আসেন, সেই প্রথম তিনি কৃষকের কষ্ট, দুর্দশা, তার যাপিত জীবনের বেদনা, সেগুলো প্রত্যক্ষ করেন। একটা জিনিস খুব বেশি তাকে নাড়া দিয়েছিল, আর তা হলো, এই যে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে, দাদন নিয়ে কৃষক কীভাবে একটি চক্রের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন, যেটা তাকে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে এই পূর্ব বাংলার কৃষকদের জন্য আলাদাভাবে একটা ঋণ ব্যবস্থা করতে হবে। যার জন্য তিনিই কিন্তু উপমহাদেশে প্রথম কৃষি ঋণ ব্যবস্থা চালু করেন।’

গান-কবিতার মধ্যদিয়ে পূর্ব বাংলার কৃষিকে নান্দনিক মাত্রা দিয়েছিলেন যেমন, তেমনি তাদের জীবনকেও প্রায়োগিকভাবে দেখেছেন সমবায়ের মাধ্যমে। প্রশ্ন ওঠে, অর্থনৈতিক সাম্য ভাবনায় তার মানবিক দর্শন ও নৈতিক ভিত্তি এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক?

অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম জাহান বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের কাছে গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল একটা পরিবারের মতো। তিনি বারবার বলেছেন যে নগর জীবন হলো বাইরের ঘরের মতো কিন্তু অন্দরমহল হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ জীবন। পরবর্তিতে সমবায়ের কাজ, সমবায়ের নীতি এগুলো কিন্তু আমরা আর অনুসরণ করি না। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে কাজ করে প্রান্তিক মানুষ যারা তাদের যে চাহিদা, তাদের যে আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন সেটা পেছনে চলে গেল।’

পল্লীজনের যাপিত জীবন আর সমস্যা নিরসনে রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা আর দিশার বরাবরই তারিফ তার ভক্ত বা বিশ্লেষকদের কণ্ঠে। কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গন পেরিয়ে কৃষিতে তার প্রযোগ হলে হয়তো সভ্যতারই মঙ্গল।